동백패스 원조 ‘독일티켓’ 성공 뒤엔 관료주의 혁파 ·정파 초월 대의 있다

독일서 배우는 대중교통 정책, 독일교통정책硏과 현지 취재

‘독일티켓’은 대중교통 통합정기권의 모범 사례로 자주 거론된다. 독일 대중교통의 근간인 U반(지하철), S반(광역전철), 트램, 버스는 물론 한국의 새마을·무궁화호 격인 RE와 RB까지 아우르는 무제한 모바일 정기권이다. 부산이 전국 처음으로 도입한 대중교통 통합할인제 ‘동백패스’ 등의 모태가 됐다. 국제신문은 ‘독일교통정책연구팀’과 함께 독일 현지를 찾아 독일티켓의 탄생 과정과 이용 실태를 분석, 부산 대중교통 정책 발전 방안을 제시하는 기획 시리즈를 연재한다.

독일티켓은 2022년 6~8월 시범 운영된 ‘9유로 티켓’에서 출발했다. 2023년부터 정식 운영에 들어갔는데, 당시 가격에서 따온 별칭 ‘49유로 티켓’으로 흔히 불렸다. 올해 들어선 ‘58유로 티켓’으로 이름값이 올랐다.

별명에서 드러나듯 독일티켓은 저렴한 요금과 무제한 탑승으로 주목받았다. 9유로 티켓 도입 당시 베를린 월 정기권 가격은 86유로(약 13만5000원)였다. 30일 현재는 무려 106.5유로(16만9700원)다. 2시간 단일권 가격도 베를린 기준 3.8유로(약 6050원)에 달한다. 대중교통으로 출퇴근하려면 적어도 하루 1만 원은 써야 하는 나라에서 월 9만2420원짜리 무제한 탑승권이 출시된 것이다.

그러나 독일티켓의 진정한 가치는 요금의 바깥 영역에 있다. 대중교통 정책으로서 독일티켓은 ‘관료주의 혁파’의 산물이다. 독일티켓으로 통합하기 전까지 독일에서 철도를 타려면 노선 운영사별로 제각기 판매하는 표를 구매하는 불편을 겪어야 했다. 신용카드 결제가 자리 잡은 한국에선 보지 못할 광경이지만, 시사하는 바도 있다. 부산으로 출근하는 울산시민이 버스를 탄 뒤 동해선으로 갈아타면 환승할인을 받지 못한다. 보조금이나 세금을 받는 공적 교통수단인 점은 같지만 운영 주체가 다르기에 생긴 일이다. 그러나 독일티켓이 가진 맹점도 있다. 우선 지역 간 불평등의 민낯이 드러났다. 독일티켓의 효과는 대중교통 인프라가 탄탄한 도시 지역에서 도드라졌다. 특히 주(州)간 광역교통이 잘 구축된 대도시 생활권일수록 효과는 더 커졌다. 반대로 옛 동독지역처럼 인프라가 열악한 곳은 같은 돈을 내고도 혜택을 제대로 누리지 못한다. 그런데도 인프라 투자 비용은 ‘철로가 없는’ 시골보다는 ‘철로가 낡은’, 즉 많은 주민이 오랜 시간 철도를 이용한 도시에 먼저 투입된다.

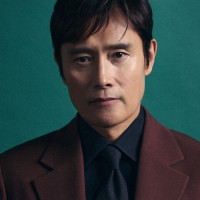

주목할 점은 이 정책을 낳은 독일의 정치다. 흡사 무상교통 정책과도 같은 독일티켓을 제안한 건 의외로 보수정당 소속 정치인인 폴커 비싱 전 라인란트팔츠주 교통부 장관이다. 고물가와 기후위기를 극복할 방안으로 통합정기권 모델을 고안했고, 진보정당과 협력해 매력적인 정책으로 탄생시켰다. 첫 출범 이후 3년 여가 흐른 현재 독일티켓은 지난 연립정부가 만든 최고의 정책으로 꼽힌다. 개선·보완은 꾸준히 제기되지만, 폐지는 누구도 염두에 두지 않는다. 부산을 비롯한 국내 대중교통 정책에 시사하는 바가 큰 이유다.

|

| 역사로 들어오는 독일 U반(지하철) 모습. 신심범 기자 |

별명에서 드러나듯 독일티켓은 저렴한 요금과 무제한 탑승으로 주목받았다. 9유로 티켓 도입 당시 베를린 월 정기권 가격은 86유로(약 13만5000원)였다. 30일 현재는 무려 106.5유로(16만9700원)다. 2시간 단일권 가격도 베를린 기준 3.8유로(약 6050원)에 달한다. 대중교통으로 출퇴근하려면 적어도 하루 1만 원은 써야 하는 나라에서 월 9만2420원짜리 무제한 탑승권이 출시된 것이다.

그러나 독일티켓의 진정한 가치는 요금의 바깥 영역에 있다. 대중교통 정책으로서 독일티켓은 ‘관료주의 혁파’의 산물이다. 독일티켓으로 통합하기 전까지 독일에서 철도를 타려면 노선 운영사별로 제각기 판매하는 표를 구매하는 불편을 겪어야 했다. 신용카드 결제가 자리 잡은 한국에선 보지 못할 광경이지만, 시사하는 바도 있다. 부산으로 출근하는 울산시민이 버스를 탄 뒤 동해선으로 갈아타면 환승할인을 받지 못한다. 보조금이나 세금을 받는 공적 교통수단인 점은 같지만 운영 주체가 다르기에 생긴 일이다. 그러나 독일티켓이 가진 맹점도 있다. 우선 지역 간 불평등의 민낯이 드러났다. 독일티켓의 효과는 대중교통 인프라가 탄탄한 도시 지역에서 도드라졌다. 특히 주(州)간 광역교통이 잘 구축된 대도시 생활권일수록 효과는 더 커졌다. 반대로 옛 동독지역처럼 인프라가 열악한 곳은 같은 돈을 내고도 혜택을 제대로 누리지 못한다. 그런데도 인프라 투자 비용은 ‘철로가 없는’ 시골보다는 ‘철로가 낡은’, 즉 많은 주민이 오랜 시간 철도를 이용한 도시에 먼저 투입된다.

주목할 점은 이 정책을 낳은 독일의 정치다. 흡사 무상교통 정책과도 같은 독일티켓을 제안한 건 의외로 보수정당 소속 정치인인 폴커 비싱 전 라인란트팔츠주 교통부 장관이다. 고물가와 기후위기를 극복할 방안으로 통합정기권 모델을 고안했고, 진보정당과 협력해 매력적인 정책으로 탄생시켰다. 첫 출범 이후 3년 여가 흐른 현재 독일티켓은 지난 연립정부가 만든 최고의 정책으로 꼽힌다. 개선·보완은 꾸준히 제기되지만, 폐지는 누구도 염두에 두지 않는다. 부산을 비롯한 국내 대중교통 정책에 시사하는 바가 큰 이유다.

ⓒ국제신문(www.kookje.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지