[국립 인간극장] <18> 벼루 - 유길훈 벼루장

울산서 찾은 최고의 벼룻돌 … 인고의 망치질로 돌판 위 꽃 피우다- 제작 전 원석 선별이 가장 중요

- 망치 두드리면 맑은 소리 나야

- 충북 진천에 피란 와 배움 시작

- 저렴한 중국 제품 들어와 좌절

- 품질 뛰어난 돌 찾아 전국 헤매

- “푸른 언양록석 中최상품과 비견”

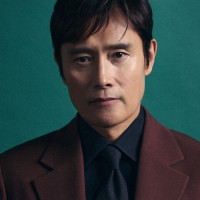

벼루는 도자기나 나무·돌 같은 다양한 재료로 만든다. 돌 벼루는 성능이나 실용적인 면에서 가장 뛰어나다. 원재료인 벼룻돌에 따라 먹 발림에 차이가 생긴다. 좋은 돌로 만든 벼루에 간 먹물은 무겁고 차분해 글씨가 잘 써진다. 유길훈(74) 벼루장(울산시 무형문화재 6호)은 품질이 뛰어난 벼룻돌을 찾아 충북 진천에서 울산까지 내려왔다.

|

| 유 벼루장이 망치와 정으로 벼룻돌을 다듬고 있는 모습. 이우정PD |

“이제 연면(硯面·벼루에서 먹을 가는 완만한 부분)과 연지(硯地·먹물이 모이는 부분)를 팔 차례입니다. 평밀대를 이용해 미세하게 경사를 만들어줍니다.” 연면과 연지를 다 판 원석은 학창 시절 서예 시간에 쓰던 네모반듯한 벼루와 비슷한 모양이 됐다. 이제 삼우(三友 소나무·대나무·매화)를 새길 차례. 유 벼루장은 가장자리에 그림을 그리더니 조각을 시작했다. 어느 덧 돌판 위엔 소나무와 대나무 사이로 매화가 피어났다. 조각이 완성된 원석은 서너가지 종류의 돌멩이로 거친 표면을 다듬어 연마한다. 마지막으로 광택을 낸다. 붓으로 옻과 송진을 섞은 용액을 꼼꼼히 바른다. “밀랍으로 광택을 내려면 열로 달궈야 하는 과정을 거쳐야 합니다. 저는 주로 옻과 송진을 이용해 광택을 냅니다.” 옻과 송진을 바르자 은은한 빛을 내는 벼루가 탄생한다.

|

| 유길훈 벼루장이 매화 소나무 대나무를 새겨 만든 삼우연(三友硯). 유길훈 벼루장 제공 |

우리나라 벼루 역사는 삼국시대로 거슬러 올라간다. 도자기로 만든 백족연(百足硯)이 발견되면서 삼국시대 이전부터 벼루를 사용했음을 알 수 있다. 송나라 사신이 고려에 와서 보고 들은 것을 기록한 책 ‘고려도경’에는 ‘연왈피로(硯曰皮盧)’라는 단어가 등장한다. ‘벼루 연’ 자를 쓴 점으로 미뤄 고려시대 벼루라는 명칭을 사용한 것으로 추정된다.

평양에 살던 유 벼루장은 한국전쟁이 발발하자 충북 진천으로 피란왔다. 19살 때 이웃집 벼루 장인과 자주 왕래하면서 인연을 맺었다. “어느 날 선생님께서 장기알 몇 개를 잃어버리셨는지 병뚜껑으로 대신 사용하고 계시더라고요. 그걸 보고 제가 연필 깎는 칼로 직접 장기알을 만들어 드렸어요. 제가 고등학교 졸업하자 ‘손재주가 좋으니 벼루 일을 같이 하자’고 제안하셨어요.”벼루 제작이 힘들어 ‘외도’도 많이 했다고 한다. “혼자 긴 시간을 바쳐야 하는 고된 일이잖아요. 문득 ‘내가 이걸로 먹고 살 수는 있을까’하는 회의가 들더라고요. 그렇게 도망갔다가 돌아오기를 반복했어요.”

방황은 벼루 하나를 처음으로 완성하고서 끝났다. “벼루 일을 배우고 제 힘으로 벼루 하나를 완성했는데 이제껏 느껴보지 못한 성취감을 맛봤습니다. 그때 선생님께서 ‘참 잘 만들었다’고 칭찬해 주시는데 그렇게 뿌듯할 수가 없었어요.” 모친과 단둘이 살아 온 어린 유 벼루장에게 스승의 격려는 큰 위로가 됐다.

|

| 유길훈 벼루장 |

과거 생활필수품이었던 벼루. 지금도 수요가 있을까. “옛날에는 볼펜 같은 게 없으니까 벼루를 비롯한 문방사우가 필수지만 지금은 취미로 배우는 분이나 서예가들만 찾고 있습니다.” 저렴한 중국산 벼루가 대량으로 들어와 국내 제작품에 대한 수요는 더욱 줄었다. ”제가 만든 벼루가 많게는 몇 백만 원에 팔릴 때도 있지만 고정적인 판매처가 없어 많이 어렵습니다.”

유 벼루장의 기술은 아들 유은해(46) 전수장학생이 배우고 있다. “처음에는 마음이 편치 않았어요. 현실적인 부분을 따져볼 때 생계를 이어 가기가 어렵거든요. 기술뿐 아니라 가난까지 되물림되니까….”

50년이 넘는 긴 세월을 벼루에 바친 유 벼루장. 앞으로의 계획을 묻자 세 가지 목표를 소개했다. “첫 번째는 벼루 기술을 다음 세대에게 알뜰하게 전수해야 합니다. 나이가 들어 시간이 얼마 없는데 기술을 온전히 전하고 싶어요. 두 번째는 ‘죽을 때까지 벼루를 허투루 만들지 않는다’는 다짐을 지키는 겁니다. 선사시대에 제작된 반구대 암각화도 지금까지 이어지고 있잖아요. 내가 만든 벼루도 후대에 잘 전해야겠다는 생각을 자주 합니다. 마지막 목표는 또 다른 벼룻돌을 찾는 겁니다.” 유 벼루장의 벼룻돌 찾기는 아직 끝나지 않았다. 지금도 주변에서 ‘좋은 돌이 있다’는 제보가 종종 들어와 돌을 찾으러 갈 계획을 세우고 있다.

“명품 벼루는 명품 벼룻돌이 있어야 탄생하니까 돌 찾기는 숙명인 셈입니다.”

※ 제작지원 BNK

ⓒ국제신문(www.kookje.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지