|

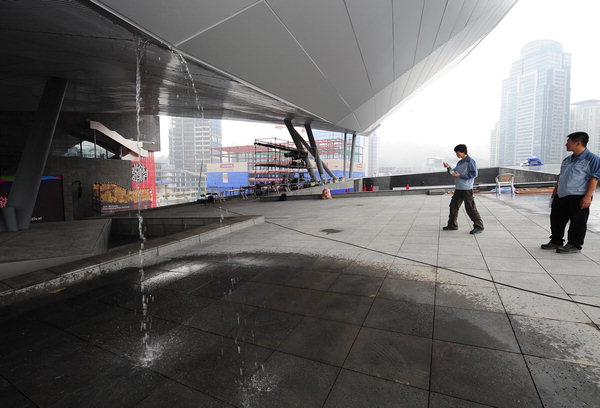

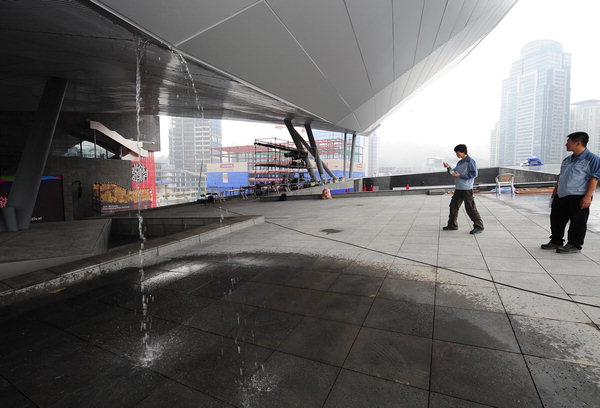

| 제16회 부산국제영화제(BIFF) 폐막식이 열린 지난 14일 낮에 내린 비로 영화의전당 시설물에서 비가 새고 있다. 국제신문 DB |

부산국제영화제 폐막식이 진행되는 영화의전당으로 가기 위해 택시를 탔다. 행선지를 말하자 택시기사는 대뜸 "물이 샌다면서요?"라고 말을 건넸다. 결산 기자회견장에서 나왔던 이야기가 새 건물에서 비가 샌다는 것으로 집중 보도된 모양이다. 이후 영화의전당으로 오는 짧은 시간 동안 핵심은 '물'이 아니라는 것을 설명하느라 입이 분주해지기 시작했다.

단순히 건물에 물이 새는 문제였다면 폐막식 기자회견장에서 나오지도 않았을 이야기였다. 해외 게스트는 물론이고, 영화의전당을 방문한 많은 사람들은 아름답고 놀랍다는 말을 반복적으로 해댔다. 건물의 화려함 덕분에 올해의 영화제는 또 한 번의 성공이라는 축배를 들 만했다. 그런데 오랫동안 영화의전당이 보여준 비협조적인 태도는 곳곳에서 위기를 만들어 내었다. 개막작 기자회견은 물론이고, 올해 가장 중요한 게스트 중 하나인 뤽 베송 감독이 등장하였을 때 마이크가 제대로 작동하지 않았다는 이야기는 여러 번 언급된 사례일 것이다.

필자는 이 상황을 직접 경험하지는 못했다. 개인적인 차원의 사례는 중극장에서 '플래쉬 포워드' 작품 상영 후 감독과 함께 대화하기 위해 등장하였을 때였다. 정확히 4분간 마이크는 들어오지 않았다. 무대 아래에서는 자원봉사자들이 분주히 뛰어다녔고, 4분 뒤에야 비로소 대화를 시작할 수가 있었다. 행사를 마친 후 담당자를 불러 사태를 확인했다. 극장안의 시설을 관리하는 사람들은 영화의전당 측 소속인데, 이따금 답이 없거나 연락이 제대로 되지 않아 생기는 문제라고 했다. 상식적으로 이해할 수가 없었다. 영화제는 긴급 상황에서 모든 긴장을 늦추지 않는데 말이다. 뤽 베송 감독 행사 당시에도 15분 정도 행사가 지연되었는데, 전당 담당자는 시스템을 가동한 후 "5분 밖에 늦지 않았다"고 말했다고 한다. 세상에 5분밖에 라니. 우리에게는 1분의 멈춤이 대형 사고인데 말이다.

이러한 일들은 이미 예고된 것이기도 하다. 애초의 계획은 늦어도 9월 초에는 영화제 사무실을 영화의전당으로 이동하는 것이었는데, 그것이 불가능해진 탓에 사무실은 과거와 마찬가지로 수영만 요트경기장에 위치하였다. 이러한 조짐은 개막식을 이틀인가 삼일 앞두고 다시 한 번 일어났다. 메인 카탈로그를 포함한 게스트와 프레스에게 나눠줄 용품들을 꾸리고 있는데, 엘리베이터가 작동하지 않았다. 아무리 연락을 해 보아도 담당자를 확인할 수가 없었다. 아홉시가 넘은 시간에 영화의전당을 찾았을 때 자원봉사자들이 무거운 메인 카달로그 박스를 비롯하여 '게스트 패키지'로 들어갈 물품들을 계단마다 줄을 서서 손과 손으로 나르고 있었다. 예상치 못한 상황이었다.

아주 큰 도움을 바랐던 것 같지는 않다. 다만, 관객들이나 게스트가 보기에 영화의전당에서 일어나는 모든 일들의 책임은 영화제의 소임이 된다. 영화제 측과 동일한 긴장감을 가져달라고 강요할 수는 없는 일이겠지만 사인에 맞춰 마이크를 켜고, 시설 이용에 도움을 주는 것이 영화의전당 측에 크게 손해날 일일까. 적극적인 협조가 없는 상태에서 16회 영화제가 끝났다는 사실만으로도 '기적'이라 부를 수 있을 것이다. 대서특필된 기사와 달리 사태의 핵심은 비로 인한 '물'이 아니라 '협조' 내지는 '공조'라 부르는 마음의 문제였다. 적극적인 협조가 있었다면 새는 비조차 마음으로 막을 수 있었을 것이다.

궁극적으로 이것은 영화제 스스로에게도 던져진다. 올해 부산을 여러 번 찾아왔던 많은 게스트들은 영화제의 초심을 강조했다. 영화제의 인간미가 사라진다고 하는 지적도 있었다. 거대해진 배경만큼이나 옹기종기 모여드는 분위기를 연출하기가 어려웠던 것도 사실이다. 하지만, 많은 서구인들이 부산에서 동양의 정취를 찾으려고 한다. 이 환상을 어떻게 조정하느냐는 앞으로 부산영화제의 색깔이 완성되어가는 것과 문제를 같이한다. 올해는 안으로나 밖으로나 커다란 질문거리를 던져 준 해였다.

부산국제영화제 프로그래머